Новости по теме: "народный календарь"

В первый день лета в народе принято чтить память Ивана Долгого, произносить заговоры в защиту урожая от непогоды, от вредителей и от дурного глаза.

Почти все приметы и запреты на 1 июня связаны со встречей нового времени года, об этом в традиционной рубрике на МТВ «Народный календарь» расскажет ведущий Алексей Ечевский.

Вот краткая подборка того, чего сегодня лучше не делать ни при каких обстоятельствах.

- Нельзя грустить и вспоминать плохое – все лето пройдет в унынии, а вот радостный настрой принесет удачу и достаток.

31 (18 мая) почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале IV века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня.

На Руси Федота почитали как помощника весны. Дуб считался символом могущества, силы, славы, прочной веры, и вообще на Руси это дерево почитали особенно.

Говорили даже, что именно на дубе растут молодильные яблоки, под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба была востребована из-за своей прочности, но рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Поэтому могучее дерево валили всегда сообща, чтобы разделить тяжесть поступка на всех.

Героем этого дня был также и лён — его сеяли как раз на Федота и Семь дев.

Епифаний Кипрский — один из ранних отцов церкви, прославившийся обличением ересей. Он много путешествовал, но образование его оставляло желать лучшего. Известно, что Епифаний крайне негативно относился к античной культуре с ее философией.

25 мая также называли Рябиновкой, в честь одного из самых любимых на Руси деревьев - рябины. К ним подходили девушки в красных сарафанах и просили сохранить их дома от ненастий. Кстати, люди считали, что если утро 25 мая будет «в красном кафтане» (яркая заря), то пожаров летом не миновать.

Множество суждений было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день — кувшинкой. Верили, если на Епифана появились листья кувшинки это означало, заморозков в этом году не будет. Белые кувшинки приносить в дом нельзя, так как это грозило гибелью домашнего скота.

На Епифана запрещалось делать съедобные заготовки, так как люди верили, что нечистые силы испортят еду. Сегодня доставать и есть заготовки тоже нельзя — нечисть устроит пир в доме, от которого начнутся неурядицы.

24 мая православная церковь чтит память священномученика Мокия Амфипольского. По народному календарю - отмечается день Мокия Мокрого.

В день Мокия Мокрого праздновались именины Матушки Сырой Земли, поэтому было не принято "работать на земле". Также считалось, что если 24 мая день работать в поле, то град побьет все посевы.

Наши предки верили, что в этот день большую активность проявляют русалки, поэтому у воды нельзя громко говорить, кричать и сквернословить.

Незамужним девушкам не стоит подметать пол - так можно отпугнуть от своего дома женихов. Нельзя браться за новое дело, это приведет к неудаче.

В этот день вспоминают Иоанна Богослова — одного из 12-ти апостолов.

Иоанн был младшим братом апостола Иакова, оба были призваны Иисусом Христом в число своих учеников. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: одного откровения, трех посланий и Евангелия от Иоанна.

На Руси в этот день традиционно сеяли пшеницу. Зажиточные хозяева пекли т.н. обетные пироги. Ими нужно было угостить бедных соседей, путников и нищих. Старики специально выходили на дорогу и молились, чтобы им встретился добрый человек, с которым можно разделить кусок хлеба.

Если по дороге в это время проходил бедняк или другой странник, это считалось хорошим знаком. Если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам, поскольку самому такое блюдо есть было нельзя.

На Руси этот день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, что были в хозяйстве, нужно было прогнать по речной воде или окатить с головы до ног. Считалось, что это придаст лошадям сил и здоровья на целый год.

Сами крестьяне тоже окатывались водой из ближайшего водоема и готовились к этому с самого утра: набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. Солнце к полудню нагревало воду, которой можно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время нельзя было упустить, но люди говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Хозяева ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян, а поскольку так делали все, то в убытке никто не оставался.

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую.

Согласно житию, она родилась в III веке в Малой Азии в семье знатных язычников. Император Диоклетиан решил выдать замуж образованную и красивую девушку за своего наследника, но Пелагия приняла крещение и отказалась. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев, сам захотел на ней жениться, Пелагия отказала и ему. За это она поплатилась жизнью.

На Руси святая Пелагия всегда считалась заступницей невинных девиц и всех несправедливо обиженных. Она покровительствовала также птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд: в надтреснутый горшок клали выдернутую с корнем крапиву и ставили его вверх дном на самую середину средней грядки в огороде. Люди верили, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит.

Сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. В это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

В 3 веке Кизические целители проповедовали христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители-язычники приказали их арестовать.

Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.

В этот день нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

Сегодня крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

На Руси березовый сок собирали и заготавливали впрок.

Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева. Считалось, что если добраться до этих веток и набраться сока, то им можно вылечить любого больного. Заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось, пользы такой напиток почти не принесет.

С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Но сначала их купали купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, который специально берегли.

Березовым соком лечили отеки, артрит и другие болезни. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство. При выхаживании больных прибегали и в магическим обрядам: выходили на перекресток с ладанкой, ждали теплого ветра с юга, который должен был вселиться в ладанку. Ее затем надевали на больного.

Если на Руси в этот день был ясный восход солнца — лето будет тоже ясным. Если ночь будет теплой и звездной - к хорошему урожаю. В этот день как можно плотнее обедали, поскольку верили, что грядки и пашни будут плодородными.

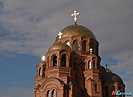

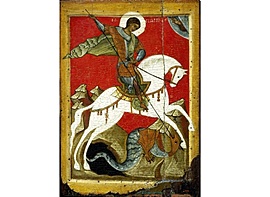

Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси, который пострадал за веру во время правления императора Диоклетиана.

После восьмидневных мучений Георгия обезглавили, но перед смертью он сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену императора. Этому святому приписывают победу над змеем, опустошавшим земли. День Георгия Победоносца Юрьевым или Егорьевым называется потому, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.

С этого дня начинались активные полевые работы. Особой силой обладала т.н. «юрьевская роса», но она могла причинить вред домашним животным.

В Егорьев день скот называли именинником: чистили, кормили лучше обычного. В этот день запрещалось что-либо делать из шерсти, даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов, угощая яичницей, одаривали тканями и деньгами. На празднике веселились все жители деревни.

В традиционной рубрике МТВ «Народный календарь» ведущий Максим Черпак расскажет о народных приметах, обычаях и праздниках. Сегодня по народному календарю отмечают день Ирины Рассадницы. Главный запрет в этот день для дачников – игнорирование правил по высаживанию капусты.

Крестьяне говорили, чтобы был хороший урожай одного из главных овощей в "борщевом наборе", женщинам необходимо надеть на себя лохмотья, которые напоминают капустные листья, а также прихватить с собой треснутый горшочек, внутрь которого кладут кустик крапивы.

Еще один запрет в этот день – это ссора супругов. В народе говорили, что если супруги будут слишком часто ссориться, это может привести к фатальным последствиям, например, они в скором времени могут разойтись.

Также запрещается в этот день нецензурно выражаться, завидовать, ревновать и оскорблять кого-либо. Слова, сказанные в этот священный день, обретают совсем другой смысл, они могут поссорить вас с человеком навсегда, поэтому лучше следить за тем, что вы говорите.

Великий чистый четверг Страстной недели перед Пасхой в 2022 году отмечается 21 апреля. Сегодня верующие волгоградцы очищаются от грехов.

Издревле в этот день проводились обряды и ритуалы. Наши предки начинали с самого рассвета и до полуночи.

Одной из примет считалось - запастись солью именно сегодня. Считалось, она помогала в лечении больных. С её помощью изготавливали обереги для своего жилища, своих родных, а также огорода и скота.

Многие верующие окуривали солью свои комнаты и перекладины дверных проемов.

В этот день церковь чтит память христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин.

Преподобная Мария Египетская родилась в середине V века. В 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей. Как-то раз, пытаясь войти в храм Гроба Господня вместе паломниками, ее не пустила внутрь какая-то сила. Осознав свое падение и начав молиться перед иконой Богородицы в притворе, Мария свободно вошла в храм.

Вскоре после этого она приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской обращались за защитой от сглаза и дурного слова. Пустые щи на Марию поминали не случайно, поскольку к апрелю у крестьян заканчивался запас капусты и о густых щах только мечтали. В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

Существовали и другие приметы: если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Если лед на реках сходит легко и быстро — то весь год будет легким.

В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — берёзу.

У русских людей с деревом жизни, здоровья и света было связано множество поверий. Например, заболевшего ребенка нужно было хлестнуть берёзовым прутиком, чтобы избавить от хвори. Если воткнуть ветку берёзы в крышу, она будет оберегать дом от молнии, а представить русскую баню без берёзового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к этому дереву с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под берёзой Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

В этот день люди выходили в берёзовую рощу и слушали деревья для того, чтобы определить, не началось ли движение сока. Его заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни, добавляя мёд и приправы, кроме того, свежим берёзовым соком поили больных. Люди верили, что напиток чистит кровь и желудок.

Благовещение Пресвятой Богородицы — память о дне, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Спасителя.

Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую Седмицу, поэтому продолжительность празднования бывает разной — от одного до трех дней. В случае, если Благовещение совпадает с Пасхой, то православные отмечают Кириопасху – сразу два праздника. Хоть и редко, но бывает и такое. К слову, последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

На Руси очень любили этот праздник, поскольку он считался одним из самых важных в году. На Благовещение всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. В этот день готовили кулебяку и праздновали третью встречу весны, когда как первая приходится на Сретение, вторая – на Сороки.

Большим грехом считалось браться в этот день даже за самое малое дело, нельзя вступать в конфликты и ссориться. Некоторые верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в этот день гнездо, то в наказание несколько дней не сможет оторваться от земли. Сам праздник тоже считался птичьим: было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Считалось, что спасенная птица будет ходатайствовать перед Богом за того, кто ее освободил.

6 апреля православная церковь чтит память святителя Артемия, епископа Солунского. Также в этот день верующие готовятся к большому празднику – Благовещению.

Согласно народным приметам 6 апреля необходимо завершить все неотложные дела, которые связаны с физическим трудом. В канун Благовещения запрещается заниматься уборкой и стиркой.

Сегодня рекомендуется зажечь огонь, например свечу, и обойти с ней весь дом. Считается, это очистит жилье от негативной энергии.

6 апреля нельзя ругаться и сквернословить. В это день не стоит ходить в гости и заниматься финансами. Считается, что это приведет к неудаче.

Более подробно о народных приметах и запретах сегодняшнего дня в очередном выпуске программы "Народный календарь" расскажет корреспондент МТВ Максим Черпак.

В этот день православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, жившего в IV веке.

Все прозвища Василия связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Перед строительством нового дома, хлева или бани люди смотрели, где капель падает с крыш и куда стекают ручьи. На таких местах ничего не строили, поскольку верили, что дом будет стоять непрочно, потому что здесь «проторенный путь водице ко глуби земной».

В этот день было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах – будет хороший урожай. Если на небе были синие облака – стоило ждать тепла и дождя, а таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Кроме того, существовали и кулинарные традиции: на Василия хозяйки пекли калачики, символизирующие солнце.

2 апреля отмечается день Фотиньи Колодезницы, или как его еще называют — "Колодезница". В православном церковном календаре это дата отмечена как память мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской

В народе же, именно в этот день, особо почитали колодезную воду. Считали, что на "Колодезницу" она приобретает целительные свойства.

Люди верили, что если умыться водой из колодца 2 апреля, то можно было излечиться от различных недугов.

Кроме этого, в этот день славили лен — главного материала, из которого делали ткань. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна и развешивали их на улице.

Сегодня православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в IV веке.

Свое прозвище - Дери полоз – Кирилл получил из-за мартовской погоды и быстрого таяния снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, о наст можно было действительно ободрать полозья.

В народе об этом дне говорили, что можно было еще опасаться весенних заморозков, но если в этот день зацветала мать-и-мачеха — значит скоро наступит лето, а начало апреля будет теплым.

Человек Божий жил в конце IV — начале V веков.

Алексий родился в знатной римской семье, его родители помогали обездоленным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексий покинул дом и молодую жену, отплыв на восток, добравшись до Эдессы на территории современной Турции.

17 лет он жил милостыней, все ночи молился, а молва о его святости широко распространилась. Будучи смущенным всенародным почтением, Алексий бежал из Эдессы и снова оказался в Риме. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Спустя еще 17 лет Алексий скончался. И родители, и все горожане тогда узнали о его подвижничестве.

Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние, а также крестьяне собирали березовый сок и пили его всей семьей. Не менее популярен был медово-березовый взвар. Собирали в этот день и березовые почки, чтобы потом, настоянные на вине или на масле, они стали бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма.

В этот день нельзя было садиться в сани, поскольку снег быстро таял и путь становился непригоден для езды. Кроме того, в этот день любили устраивать гусиные бои, оканчивающиеся пирами.